PLATAFORMA DE CREACIÓN + INVESTIGACIÓN

Por: Roberto Cambronero [Costa Rica]

Un cuento desde las entrañas del hermoso país centroamericano.

/Territorio Abya Yala/

Para K.G.

Las luces de navidad y el diminuto árbol de polipropileno estaban todavía ahí, decorando el Salón de belleza Medusa. La cabeza de la Gorgona estaba impresa en el vidrio acrílico y unas tijeras, amenazantes, se abrían debajo de su barbilla. La idea no era esa, pero parecía que la degollaba un Perseo invisible y barbero. Fue una semana antes de que el cielo de nochevieja se asomara sobre San José, antes que aparecieran los dos santos en carnes, uno regular y uno ortodoxo oriental, antes que conociera a los secuestradores de perros, que Sonia Domínguez perfiló, sin mucho interés, que un hombre de apariencia de indigente se acercaba a la puerta.

―¿Puedo pasar?

―Dele, papito, ¿qué busca? ―dijo Sonia desde la mesa de manicura, dándole vueltas con pereza a un esmalte rosa-chicle.

Era un muchacho, y Otto José Villareal, el peluquero, lo miró con la desconfianza. Le decían Topo, porque era jorobado, magujo y acomplejado. Estaba rapando con máquina a un chófer de familia de plata, don Evaristo Morales.

―¿Cómo es eso del lavacabezas?

―Pues eso, lava jupas. Shampoo. ¿Sabe qué es eso, papito?

Sonia levantó la mirada.

No, no era un muchacho y no era posible: era Jesús. Así lo conocía cuando vivía allá, en el sur, antes de venirse a San José. Era un muchacho de caderas estrechas, mirada de lagunas desdichadas, barba desde la temprana adolescencia y esa melena acentuada entre una miel pálida y lo más oscuro de los troncos cuando se mojan. Se parecía al Jesús de las películas y en el pueblo sólo Sonia, a quien le interesaban esas trivialidades, sabía que se referían en específico al actor Robert Powell. Todas las procesiones de Viernes Santo hacía de nazareno desde que él (su nombre real era Sergio del Socorro) tenía unos dieciséis. No era extraño que ahí en el sur, cerca de San Vito, la cual fue fundada por inmigrantes italianos y croatas, apareciera un muchacho tan caucásico y óseo como él. Aún así, era impresionante verlo en la procesión y no por su semejanza: su delicadeza triste lo hacía un Jesús ideal.

El problema, en realidad, es que era un metalero. Andaba botas puntiagudas de serpiente, cadenas y malas compañías. El sacerdote no se resistía a convocarlo para cada procesión, pero siempre había habladurías. Así era cada año, las quejas de todos sus escándalos se acallaban cuando aparecía en su delgadez tersa y cara de alma sufrida de verdad. Se le perdonaba todo.

Sonia siempre había querido hacer de soldado romano, pero nunca se lo permitieron porque era <<una muchacho afeminado>>. Ya en esa época se había dejado crecer una melena (diferente a la de él, que se excusaba con vida de roquero y mujeriego), pues se hacía una pava femenina y con sus ojos alargados de pestañas largas de boruca, se hacía indistinguible de una mujer. ¡Cómo lamentó cuando creció y su cuerpo se fue ahombrando, igual al de su padre y éste lo introdujo en lo de las peleas de gallos! Compartía nombre con él, también.

En las procesiones se dedicaba a suspirar de amor por Sergio del Socorro igual que las demás colegialas, pues verlo con su torso desnudo, donde se adivinaban hasta las venas que bajaban hacia el pubis, era el mayor regocijo que podía tener. El resto del año, sin embargo, no le interesaba. No quería al hombre del cigarro, al que su padre llamaba <<haragán de mierda>> y hacía cama verde con las compañeras del bachillerato. Tampoco lo odiaba, pues alguna vez que regresaba de la escuela se lo encontró con sus amigotes y uno empezó a molestarlo, <<¿Quiere pasar, playito?>>, le decía, amenazándolo con una manopla de nudillos, y Jesús había hablado estertóreo, como declamando en un Sinaí, que lo dejara en paz y los demás obedecieron. Nunca supo porque lo dejó pasar.

Lo más sorprendente, ahora que lo veía entrar, tantos años después a su salón de belleza en el centro de San José, era que parecía el mismo de las procesiones. Tuvo que escrudiñar para encontrar algunas líneas de expresión que revelaran que en efecto los años habían pasado por él, no había más marcas que esas, pues seguía igual de delgado y melenudo. Quizás, lo único era que sus tristezas de adolescente melancólico ahora eran una derrota profunda.

Ya viéndose frente a frente, comprobó que tampoco la recordaba. Claro, no la conocía como Sonia, ni como mujer, ni con el tinte de rubio cenizo, las cejas de tatuaje y la piel blanqueada con agua de arroz. Además, sí mostraba su edad. Hacía bromas de que sufrió tres transformaciones en su vida: de niño a hombre, de hombre a mujer y de mujer a señora. Se comparaba a las josefinas que atienden las licoreras o los puestos del mercado, y así se había estilizado: con sombra celeste en el párpado, labios carmesíes, camisas de tirantes con rayas y ese tinte discreto. Podía pasar por una secretaria de municipalidad o la cajera de una soda y nadie rebatiría que alguna vez fue un niño indígena del valle de Coto Brus. No con sus brazos de comadre y caderas de haber parido criaturas.

―Lávele la cabeza a este caballero, ―le dijo, señalando a don Evaristo.

Al chófer le brillaron los ojos con cierta malicia.

―Tenga cuidado, que tengo años de venir aquí, ¿verdad Sonia? Si no me cuadra cómo lo hace…

El joven, un poco nervioso, lo recostó en el lavacabezas y tomó el champú que le tendió su patrona.

―Que greña, ―Sonia agarró uno de los mechones largos, desteñido por el sol ―¿Cómo era?

―Sergio del Socorro.

El calor entraba por el ventanal con una iluminación anaranjada, de un atardecer maligno, sucio de los humos de los camiones.

―Yo tuve el pelo más largo y me lo robaron, ―dijo Sonia, cruzándose de brazos, ―era pelo de virgen de pueblo, por aquí, ―se señaló las nalgas, ―y una vez en un bus, en Sabana-Cementerio, vi a un viejo bajarse con una bolsa de plástico, así de supermercado, y adentro llevaba un bichito negro. Yo pensé que era un tolomuco muerto. El hijueputa se aprovechó que me había hecho una trenza, y ni me di cuenta cuando cortó.

―¿Podés creerlo, Jesús? ―arremetió don Evaristo, con la cabeza espumada en morados.

―¿Jesús? ―preguntó con delicadeza el hombre.

―Sí, sí, ―respondió muy serio, haciendo un esfuerzo desde su posición para verlo, ―¿Me va a decir que nadie se lo había dicho? Es igual al de las películas.

Sonia, en ese momento, inspeccionó la estancia esperando encontrar cierto reconocimiento. Pero Jesús siguió lavando en un rictus callado. Lo único que encontró fue al Topo descontrolado, esquinado y casi con cólera.

Sonia miró a Jesús bajo nuevas luces, atrás de la apariencia de pordiosero había una especie de refinamiento, de delgadez de un bienaventurado eslavo. A su vez, su timidez no era ya la del hombre callado y peleonero, era una timidez de señorita, pensó.

Ya no se vestía a lo roquero. Traía una pantaloneta que dejaba ver el elástico del calzoncillo. Sus pantorrillas alargadas y delgadas estaban cubiertas de tatuajes, sobre todo, de muchos ojos, la cara de un chacal y una cruz. <<Parecería cualquier piedrero del parque de La Merced>>, pensó, <<si no fuera por esa cara>>.

Le hizo unas tres preguntas. Nacional. Sí. Edad. Cuarentaiuno recién cumplidos. A ver la cédula. Bien, Sergio del Socorro Brozović López. Todo era verdad. Era él. Que no, no ocupaba seguro social, nada más el trabajo. Aceptó.

En eso, vio hacia la esquina, donde estaba Otto José. Parecía descontrolado, casi con cólera.

Para bajar los ánimos dijo un chiste a sus costas.

―Imagínense, por ahí andaban vendiendo una peluca con la trenza de una trans.

*

El pueblo se llamaba Topoyán, que significa <<lugar de Dios>> (o bien de los dioses) en náhuatl. Sonia lo sabía porque en la biblioteca del Liceo de Topoyán (un par de estantes donados por la Embajada de México), había un tomo sobre historias cívicas de los pueblitos del sur. Lo había fundado un jesuita que tomó ese nombre de un reino precolombino en el actual cantón de Vázquez de Coronado.

Estaba al sur, muchísimo, se podía caminar (si se tenía perseverancia) a la frontera con Panamá. Y los rodeaban colinas por todos los costados menos el oeste, donde estaba los mares de la palma para aceite que desembocaban en el Pacífico.

Que el destino los hubiera hecho nacer ahí, enclavados en la lejanía, y reencontrarse de forma tan azarosa en media capital, empezó a llenar de angustia a Sonia Domínguez. Sobre todo, por la mentira que sostenía sin querer. Había llegado a un punto en que no era posible palmearse la frente y decir, es cierto, fuimos a la escuela juntos. Jesús era unos años mayor, pero daba igual en el salón unidocente. La profesora a veces colocaba a los más pequeños con uno adelantado para que los ayudara. Sonia recuerda cuando alguna vez le tocó con Jesús, él les decía que hicieran lo que quisieran, que le daba igual y, si nadie los supervisaba, salía a fumar al patio de recreo.

A veces, teatral, Sonia lo miraba en medio del trajín del día. Ella con su manicura, él enjuagando cabezas: esperaba encontrar de repente un destello de reconocimiento. Pero, ¿por qué él lo ocultaría? Temía el día que alguien le preguntara a alguno de los dos (y los clientes, se sabe, son impertinentes) que de dónde venían. Decir la palabra Topoyán ya tenía algo de maleficio.

Lugar de Dios, o bien de los dioses.

Empezó a meditar mucho sobre la toponimia. Era entendible porque un jesuita a principio del siglo XX había encontrado en aquel un propósito de fe. Lo imaginaba fuera de su charco, con la sotana negra, rodeado de una selva y asediado de cardos. También entendía por qué lo irguió como lugar bendito. Las colinas tan verdes, repletas de abras: una calvicie vegetal incitante para el leve urbanismo. Y claro, si llegara, digamos, un día de agosto, en que se amontonan las nubes plateadas, sin atreverse a precipitar, y cubiertos bajo ese dosel, se colaran unos rayos de sol que doraran los guayacanes en flor y los pétalos de las gallinitas, que Sonia admiraba (por su forma vaginal y su tristeza de planta que se debatía entre una forma primitiva, una concha de mar, y una refinada orquídea púrpura), claro que apuntaría su dedo y diría aquí vive Dios.

Y cómo la hizo sufrir aquel lugar santificado.

Recordaba los alambres de púas en el polvo de la parcela detrás de su casa, el ganso que le picaba frente a la risa del padre, al gallo que en una pelea le colgó el ojo fuera de la cuenca y su padre dejó vivir como una curiosidad de circo.

*

―Pero, ¿no se ha dado cuenta quién es?

Alina Miravalles tenía el gesto divertido del chisme. Se estaba doblando sobre la mesa de manicura, mostrando sus implantes desmesurados.

Había esperado a que Jesús se excusara al baño. En el fondo, el Topo, cambió la máquina de afeitar por tijeras. Estaba atento.

Sonia sintió su pulso acelerándose, pero no tenía sentido, ¿qué podía saber esa niña? Prefirió, como había hecho tantas veces en la vida, hacerse la despistada.

―¿Quién es quién?

―¿Quién más? El muchacho nuevo.

Alina pertenecía a otros círculos, era una cosmopolita o como decía el Topo una pipi de verdad. Su padre trabajaba en el Tribunal Supremo de Elecciones en un cargo de importancia. Al salón llegaba en un vehículo oficial, de ventanas tintadas y le pedía siempre diseños complicados: escarchas, notas musicales. A veces solo a la francesa. La había escogido, por supuesto, por su <<condición>>.

La primera vez, aquello la había ofendido. ¿Qué creía aquella niña comparando sus experiencias? Había nacido hermafrodita y criada como varón en sus primeros años. Cuando a los doce años indicó lo contrario, su padre la envió a Houston. De regreso, en su colegio privado, le contó que le dieron un taller de inclusión a sus compañeros. ¡No podían comparase un carajo! Se había colocado esos pechos redondísimos, dientes de porcelana y llegaba semanalmente a alisarse el pelo. Su piel, además, hedía a un bronceado químico. Era alta como un jugador de básquetbol y tenía fama en redes sociales. Había promocionado el salón de belleza a sus veinticuatro mil seguidores. Cuando le preguntó a Sonia si quería compartir su historia, ella se negó. Su historia era suya.

―Es el que lava jupas, nada más.

―No, Sonia, ¡cariña! ―le disgustaba sus formas impostadas, como si estuviera intentando hablar en el dialecto que creía ella hablaba. También, alternaba entre un extranjero tuteo para regresar a la inconsolable distancia que había entre ellas del usted. ―¡Es el de Cacho negro!

―¿Cómo? ¿El volcán muerto?

―Extinto, ―la corrigió sin ocultar cierto disgusto ante la ignorancia. ―No sé si se llamaban así por eso, pero no importa, es él, ¡es él!

―¿Qué es?

―Una banda, era muy famosa. Tocaban en todo lado, en el Jazz Café, en la Picachos, ¡en todo lado!

―Ni idea… Listo, poné la mano debajo de la lámpara para que se sequen.

Se movió dócil, de repente poniéndose seria.

―Es que usted no sabe todo lo que pasó.

―¿Me vas a decir o no?

Alina giró la cabeza para confirmar que no hubiera regresado.

―Están todos muertos.

Y como regresó Jesús, ella se quedó callada.

*

Soñó que iba al cine y las luces ya estaban apagadas cuando entraba. Frente a la pantalla, abajo, en el pasillo de las salidas de la emergencia estaba la banda, estaba Cacho negro. Ella, por supuesto, no los conocía, así que eran todos similares a Jesús, un grupo de sosias improvisando música sin que nadie los escuchara. Aún de lejos, los tambores se sentían como golpes. Y se removía inquieta en su butaca, porque sabía que era la única que comprendía que quienes tocaban eran difuntos.

Se despertó cubierta de sudor y de un dolor que le bajaba por el muslo. Le habían aplicado su inyección de estrógenos (el médico aseguró que sería de las últimas, por su edad sería momento de cambiar a los parches como las menopáusicas). Los primeros días siempre estaba inquieta y angustiada, era uno de los efectos secundarios para ella. Cruzó el velo que separaba su dormitorio del apartamento y lo encontró ahí, con un vaso de agua. Por un momento, bajo la noche, la sobresaltó un temor católico al verlo tan manso, parecido a una figura de altar.

Desde el día anterior que lo invitó a desayunar comprendió que el hombre no tenía donde vivir. Ella sabía reconocer la cara de hambre, así que cuando cerraron a eso de las diez de la mañana (por ser domingo) lo convidó a un poco de gallopinto y café, aunque las cosas tampoco le iban muy bien. Tuvo que ofrecerle, también, pasar la noche ahí. Por supuesto, era nochevieja.

Ahora que lo encontraba insomne en el comedor, le preguntó, descarada, por qué había dejado Cacho negro, por qué nunca lo mencionaba, por qué no se presentaba como músico. Se mostró sorprendido, arremolinando su vaso de agua, mesándose la barba. Que intentaba pasar desapercibido. Que había tenido miedo que él lo reconociera. ¿Quién? Una pausa. Don Evaristo.

Sonia fue comprendiendo que se estaba metiendo en un juego de escondidas, uno peligroso. En algún momento, detrás de tanto humo y espejos, los dos se iban a encontrar en su pernil más vulnerable.

Habló de su pobreza, después de dejar el lugar en que creció, su vida campesina, afirmó, y encontrar el éxito moderado de una banda de bares y haber cometido muchos actos de los que se arrepentía (crueles de verdad), cayó en la peor desgracia. Durmió en bancas, se prostituyó. Don Evaristo, hacía unos años, lo llevó donde el nieto de su patrón y un amigo de éste, lo grabaron en actos inmorales (Sonia sentía una repulsión devota por la riqueza y sus herederos). Tomó alcohol etílico filtrado en pan añejo. Estuvo internado en el CENARE, intentó estudiar también en el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero no pudo culminar. Quien sabe qué lo había atraído a ese salón de belleza, pero le pareció el lugar para anclarse.

Sonia, de repente conmovida a las lágrimas (pero unas de indignación y un temblor de furia) le espetó.

―¿Todavía no sabe quién soy?

*

Poco antes de separarse de la banda, viajaron a Topoyán y llegaron <<vivos de milagro>>, dijo el Gatomalo. Una tormenta los había agarrado en las cordilleras, cerca del Cerro la Muerte, y el microbús se había envuelto en una manta de nubosidad. Parecía que sobrevolaban. En un momento, Sergio del Socorro se había acostado en el suelo, con los brazos como almohadilla, y escuchó los golpes en el techo. Tan intensos, que debía ser granizo, pero por alguna razón lo visualizó como que les estaba apedreando la camioneta. Quizás porque se acercaban a ese pueblo donde lo habían detestado tanto.

Uno de sus viejos amigos se había metido al narcomenudeo y les iba a regalar un buen surtido. Como el Diablochingo estaba dele que dele, con un nuevo álbum, con experimentar, él había alquilado una finca en el monte cerca de Topoyán. Se iban a encerrar en una casita a componer.

Después de la tormenta, cuando llegaron a Topoyán y abrieron la puerta del microbús, lo golpeó el olor a humedad rural, a la boñiga de su niñez. Su amigo, Virgilio Fonseca, ahora regordete y con bigote, lo recibió con un abrazo y la bolsa en mano. Le contó que le iba de lo más bien, se había casado y tenía sus terrenos ahí. Trabajaba para una tal doña X, que señoreaba la costa Pacífica. Un día podían tocar en privado para ella, le dijo, les pagaría quien sabe, veinte o treinta mil dólares como si nada.

Luego de la visita a su amigo, fueron a la alquería, antes de desacomodar los maletines, empezaron a consumir. Sergio del Socorro tomó una pastillita amarilla en forma de estrella sonriente, un papel con patrón de colores que se destiñen y una grajea blanca con una muesca a la mitad, casi clínica. Gatomalo le dijo que lo llevara suave (los demás apenas habían probado un cuarto o la mitad de una). A él no le interesó, y hubiera seguido si Chanchoemonte no le hubiera arrebatado la bolsa.

Observó como de los muros desconchados surgían leves arroyos de un líquido cargado de densidad, casi un metal fundido. Estuvo sentado boquiabierto tal vez dos horas.

Se sintió asentado en la realidad, el vaivén del mareo y la irrealidad se esfumó. No encontraba a sus compañeros, excepto a Gatomalo, que estaba fetal sobre una alfombra. Y no tenía la bolsita de plástico. Entró al pasillo a buscar a Diablochingo cuando se topó aquello.

Tenía la cara un chacal de hocico alargado pero su cuerpo estaba ataviado de una capa cárdena y una casulla dorada. Eran sedas de oriente. Y sostenía en la mano derecha una cruz Lorena. Al principio pensó que era un sacrilegio retorcido y lisérgico que había salido por el odio que le tenía a este pueblito católico, pero era cierto que se había cubierto en un aire místico y de santo.

Fue cuando notó que a través de la puerta entreabierta Chanchoemonte lo veía desde su cama, con ojos aterrados. Aquel santo con cara de perro de verdad estaba ahí. Y levantó uno de sus dedos humanos, doblado por la mitad como para no increpar y lo llevó extendiendo su brazo enorme hasta el corazón de Sergio del Socorro.

*

Esa nochevieja, cuando ya Sonia y Sergio iban en el microbús, pasaban entre las aglomeraciones joviales de personas. Pensó en Alina Miramonte, ¿cómo pasaría ella una fecha así? Sonia había pensado dormir hasta el día siguiente, quizás despertarse por los fuegos artificiales y verlos un rato, con los brazos cruzados, hasta que acabara ese bellísimo fin del mundo. Pero Sergio del Socorro, cuando se terminó su vaso de agua y cuando por fin se había revelado su identidad, le dijo que iban a una fiesta de unos amigos de él. Su primera reacción fue negarse, no sonaba a algo seguro. Aún así, se dejó convencer por su insistencia y el espíritu de fin de año.

Se había vestido rápido, sin bañarse. Ella se puso un vestido de tafetán, el mejor que tenía y unas merceditas que no combinaban (por el apuro). Cuando iban en el bus, tomó nerviosa su celular y buscó a Cacho negro. Solo aparecían en un blog viejo, con una imagen de los cuatro posando con ese fingido desinterés, manos cornutas y aún más ficticia hostilidad. Había una lista de integrantes.

Diablochingo, vocalista (Apellido, Nombre) (+)

Checo, primer baterista, miembro hasta…

Gatomalo, guitarrista, (Apellido, Nombre) (+)

Chanchoemonte, bajista, (Apellido, Nombre) (+)

Lo cerró rápido, sería incómodo y sobre todo impredecible si Jesús (ahora también Checo) lo veía. Se alejaron del Parque Metropolitano, de los barrios donde los carros se aglomeraban para las reuniones particulares. Algunos transeúntes, ya borrachos, caminaban por la acera. Pero ellos, después de bajar en la parada frente a la Universidad de Ciencias Médicas, caminaron hacia el abandono de la zona industrial de Pavas. Algunas calles estaban acordonadas por los oficiales de tránsito.

―Es por la maratón, la San Silvestre, ―le explicó él.

Con las sombras y viéndolo de perfil, parecía que sus facciones transmutaban. A veces Cristo, otras el Sergio del colegio al que le brillaba cierta malquerencia (¿estaba ella en peligro?), otras veces las penumbras se alargaban y parecía que tenía un hocico.

―Es aquí ―le señaló él.

Unos ladridos. Aquello era un semisótano, una bodega industrial. En el cielo raso ventanas opacas, hedor a pelaje y dos muchachos sentados en sillas plegables, en el medio una hielera. Sergio del Socorro le susurró (porque ese tipo de oficios se dicen en voz baja) que eran secuestradores de perros. En efecto, el fondo de aquel subsuelo eran jaulas y jaulas con perros de raza. El Secuestrador uno es un moreno de colochos encrespados, mirada hiperactiva, orondo de labios, delgado de cintura, con la carne elástica y marcada de los galgos, algo de bíceps y corto de torso. Parece un profesor de educación física. El Secuestrador dos se mantenía en su silla plegable, impávido. Poseía dos libros, uno de crucigramas, puesto al lado con su lapicero, y un tomo de pasta dura que tenía entre manos. Era de piel lechosa, lentes redondos, una melena lacia y desfallecida de un negro flamante, partida a media raya, pómulos altos, óseo como los poetas antiguos, de espíritu melancólico y apático. Parecía un poco muerto. Ninguno de los dos parecía un secuestrador de perros, si es que los espíritus deben corresponder al oficio.

Jesús los saludó efusivo. Mi hermano, agarrá birritas, agarrá, luego presentó a Sonia. Ella, tan hablantina en salón, apenas si saludó y se refugió en su cerveza, dando paseítos por la bodega, un trago, fijarse en el techo, otro trago, acercarse a un pastor alemán que le ladró.

―Tan de cerca no, güila, es bravo, le arranca la mano.

El Secuestrador uno, como respetando el orden numeral, se le había acercado.

―Además, aquí no queremos llamar la atención, ―y le guiñó un ojo.

Le fue hablando de los cuarenta y tres perros en hacinamiento, todos de los alrededores de Rohrmoser y Sabana, profesionales de clase media alta que pagarían lo que fuera de rescate. Reconoció un caniche color retostado, con un dije de corazón en el collar: era el de Alina Miravalles, siempre mostraba sus fotografías. No lo mencionó, por supuesto. Eran toda una legión, con bodegas en el Coyol y Sarapiquí. Estaba ufanado cuando le mostró un perro finlandés de Laponia, muy raro en el país, debía ser carísimo, y estaba entusiasmado como un niño.

―Aquí tengo algo para que se entretengan, ―dijo el Secuestrador dos, y en una pizarra de las de antes, con tiza, había dibujado un crucigrama.

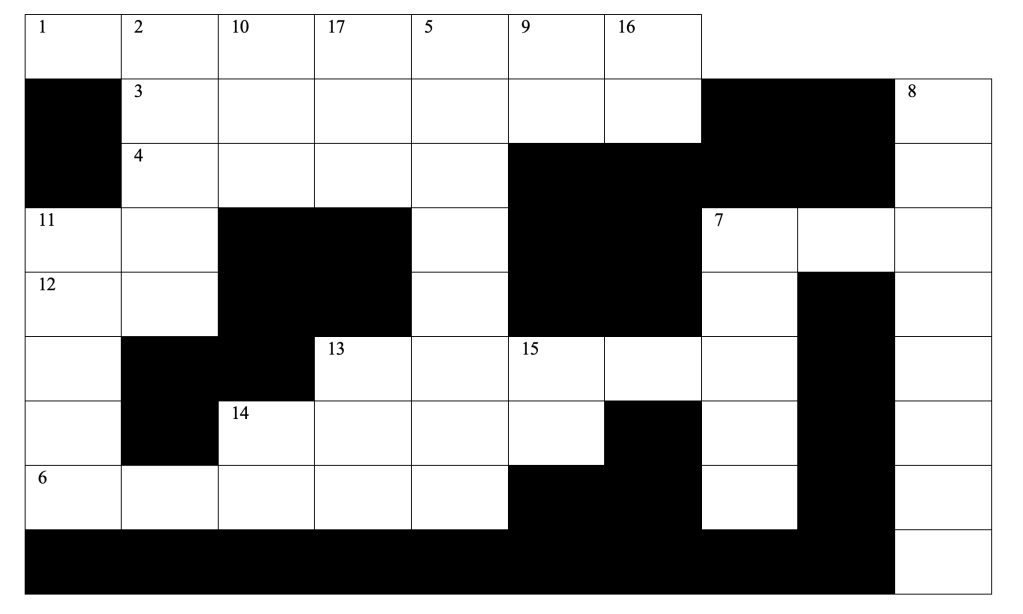

Horizontal. 1. Perro japonés que esperó a su amo postmortem. 3. Perro heroico hollywoodense menos un tin. 4. Apellido, padre del perro semihundido. 6. Héroe del trineo durante la difteria de Alaska. 7. El cachorro travieso se metió en uno. 11. La última parte de perro. 12. Perro de agua de España, abreviatura. 13. Primeras cinco partes de un carlino. 14. Gran danés en inglés. Vertical. 2. Perro homérico. 5. Galgo de península europea, masc. 7. Primer can en orbitar en el espacio. 8. ¡Vive entre fieras muere comido!, filósofo, murió mordido por un perro 9. Yoduro de potasio, puede combatir actinomicetos en perros. 10. Sig. Director de información en inglés, lo que un perro nunca será. 11. Perro de trabajo y compañía, bóxer puesto de cabeza. 13. Enemigo proverbial en inglés. 14. Iniciales del señor dachshund y el caballero labrador. 16. Ovejero negro. 15. El ladrido está entre do y mi. 17. Sig. (inglés) ¡Feliz año nuevo!

Sergio del Socorro lo abucheó.

―¡Qué vamos a estar con esa carajada! Ya casi es medianoche.

―Sí ―coreó el Secuestrador uno― ya la gente está celebrando, abrazándose.

Tomó a Sonia entre sus brazos. Ella se sintió acorralada, que había algo de burlón en ese abrazo. Solo entonces, cuando dejó de forcejear, se dio cuenta que aquella única cerveza le había llegado a su centro de equilibrio, ¿le habían puesto algo? No encontró muro y se despeñó contra el suelo. Nadie la ayudó, pero los perros empezaron a ladrar. Primero unos cuantos, hasta que empezaron a sonar las bombetas, ya era medianoche. Era ensordecedor, y el Secuestrador uno, el más susceptible a la ira, empezó a golpear las jaulas.

―¡Lo está haciendo peor!

Sonia, aún descolocada, vio a Jesús (parecía la viva imagen del peor momento de su pasión, los ojos hundidos en una sombra a la que parecía dirigirse, ¡oh padre, me has abandonado!) tan perdido que se le acercó.

―Vea esa sombra, me dice que el emperador está enfermo.

―¿Qué pasa? ¿Cuál sombra?

―Esa, vea que tiene un sombrero puntiagudo, rojo y dorado. Respira como si lo acabara de perseguir un león. Por eso el maratón.

―¿San Silvestre?

―Sí, ahí está, ¿no lo ve?

Sonia se había fijado, en efecto, a la sombra esquinera, tratando de calmarlo. Tuvo que admitir que era un poco antropomorfa, que tenía presencia, sí, y se proyectaba alargada, un gigante espigado. ¿Pero no era cierto, que aquello cónico que tenía sobre la cabeza, se estaba escarchando en dorado y rojo? ¿No era verdad que parecía el holograma de un Papa?

―El emperador tiene la lepra, dice, está grave… Son sus Hechos. El emperador se tiene que bañar en la sangre de cuarenta y tres perros.

Sonia supo que se iba a trastornar, que iba a sacar al pobre caniche de Alina y matarlo a patadas. Que iba a esparcir la sangre canina por el muro donde veía a San Silvestre I. Así que recurrió a hablarle suave al oído.

―Dale un consejo, no quiere ser como Herodes. Decíle que bautice al emperador, así se le cura.

Jesús sonrió iluminado.

―¡Lo hizo y se curó el emperador! Le perdonó la vida a los perros. Con un hilo ató un dragón y lo enterró en un templo.

―No me gusta que maten animales, aunque sea un dragón.

―No son conscientes del daño que hacen.

―¡Las uvas!― gritó el Secuestrador dos, que parecía más arraigado a la superstición.

De la hielera sacó ramos, y todos se acercaron a comer las doce uvas protocolarias. Los perros se fueron acallando. Sergio del Socorro y sus dos amigos empezaron a quedar borrachos y drogarse. Sonia solo tomó un poco de éxtasis. De lejos, cuando ya era tan de madrugada que no les importó poner música, ella se fijó en aquel hombre y le dio una lástima terrible, parecía una criatura demasiado sensible, atrapada entre aquel mundo de profeta y su desgano mundano. Tenía malicia en la mirada cuando empezó a despuntar el sol.

A los Secuestradores, quién sabe por qué, los hizo creer que eran perros. Los dejó en calzoncillos, los obligó, militar, a caminar en cuatro patas, mover la cola como buenos perritos, huelan esto, les decía, y ellos, ya muy idos, le hacían caso en todito. Entonces se ensombreció más, mandó al Secuestrador uno donde Sonia. A ver chupe la mano, ella se apartaba, mandó al Secuestrador dos, que no la dejara salir. Le levantaron el vestido, haciendo ruidos como de ladridos, ella se tropezó de nuevo. Ese era el momento que temía, de ahí no salía viva, se dijo a sí misma. El Checo, risueño y de brazos cruzados, se colocó en la puerta, garboso, centinela, las luces de la madrugada le inflamaban las mechas en hilos prendidos, volcánicos. Aquel poderoso Secuestrador uno la clavó al suelo y besó, mientras el segundo le iba a bajar la ropa interior. Entonces vio hacia arriba, el Checo cayó en la tristeza de Sergio del Socorro, después se convirtió en el dolorido Jesús de las procesiones, pálido, casi exangüe, los Secuestradores también se detuvieron. Aquella sombra había adquirido la forma de un humano de carne y hueso, pero con las proporciones de una sombra proyectada hacia lo largo, con su tremendo traje de Papa medieval. El perro de Canaán se reverenció. Sonia salió de la bodega sin interrupciones, se apresuró a pedir ayuda, porque algunos obsesivos estaban aprovechando para correr, aunque el maratón hubiera sido ayer. Entre los maratonistas papales entrevió lo que parecía un chacal sobre sus dos patas, vestido de obispo. La carrera se empezó a detener; la gente lo veía, no era solo ella. A ver si las doce uvas le aseguran un mejor próximo año, piensa.